小型獣などによる被害の防止に関すること

近年、伊勢崎市ではアライグマやハクビシンなどの小型獣の目撃情報が急増しており、それに伴い農作物への被害や、市街地における建物侵入などの生活環境被害の相談も増えています。被害に遭わないため、小型獣などが寄りつかない環境づくりに協力してください。

アライグマ、ハクビシンの生態と行動特性

アライグマについて

- 食肉目アライグマ科

- 大きさ 頭胴長40~60センチメートル、尾長20~40センチメートル、体重4~10キログラム(成獣)

- 繁殖期 1月~3月、出産期 4月~6月、一度に3~6頭の子を産みます

- 目の周りを覆う黒い帯と白いひげがあり、尻尾に黒い縞模様があります

- 雑食性で、何でも食べます。野生植物や農作物のほか、生ごみやペットフードも好みます。

- 主に夜間に活動しますが、昼でも行動することがあります。木登りが得意で、家屋や寺社の天井裏などにも侵入します。また、泳ぎが得意で、水辺で目撃されることもあります。

- 普段は単独で行動し、野外での寿命は5年程度と考えられています。見た目に反して気性が荒く、繁殖期は特に狂暴です。

ハクビシンについて

- 食肉目ジャコウネコ科

- 大きさ 頭胴長40~70センチメートル、尾長40~45センチメートル、体重2~4キログラム

- 1年中子を産みますが、夏から秋にかけて多く産む傾向があります。一度に1~4頭産みます。

- 体は灰褐色で、顔面と四肢の下部が黒く、額から鼻先まで白い模様があります

- 雑食性で何でも食べますが、農作物では特に果実や種子を好みます

- 基本的には単独もしくは母子で活動し、活動時間は夜に偏っています。気温の下がる冬は、活動を低下させて半休眠状態になります。

アライグマ、ハクビシンの捕獲状況の推移

アライグマは、令和元年度に54頭だった捕獲頭数が令和6年度には287頭になり、約5.3倍に急増しています。また、市内全域で捕獲実績があり、市街地にも生息地を広げています。

小型獣による被害の特徴

小型獣による代表的な被害として、農作物の食害はもちろん、家屋侵入による屋根裏や壁への傷跡や破壊行為、糞尿による汚染や悪臭、夜間の活動音や鳴き声などの騒音による生活環境への被害などが挙げられます。

被害対策の基本

食べ物が豊富にあり、安心して休息や子育てが出来ることが、小型獣にとって快適な環境であり、小型獣が増加する原因となります。まずは、「食べさせない」「住まわせない」環境づくりにより、増加の原因を取り除くことが必要です。

「食べさせない」環境づくり

- 「傷がついている」、「形が悪い」などの理由で無造作に捨てられた農作物のある場所は、小型獣にとって格好の餌場となってしまいます。農作物の残渣(ざんさ)は放置せず、圃場に漉き込むなど適切に処理しましょう。

- 屋外に置いてある生ごみやペットフードなども、小型獣の餌になるため、庭先に放置しないように心がけましょう。

- 小型獣に餌を与えると、小型獣が食べ物を得られることを覚えてしまいます。小型獣に餌付けはしないでください。

「住まわせない」環境づくり

アライグマやハクビシンなどは、安心して休息や繁殖が出来る場所として、家屋や寺社などの屋根裏や壁の隙間、床下などを利用します。

軒や床下通風口の破損部分、瓦屋根の隙間など、小型獣が侵入出来そうな場所がある場合は、小型獣が中にいないことを確認したうえで、侵入口を塞ぐ対策をしましょう。

被害軽減のための捕獲について

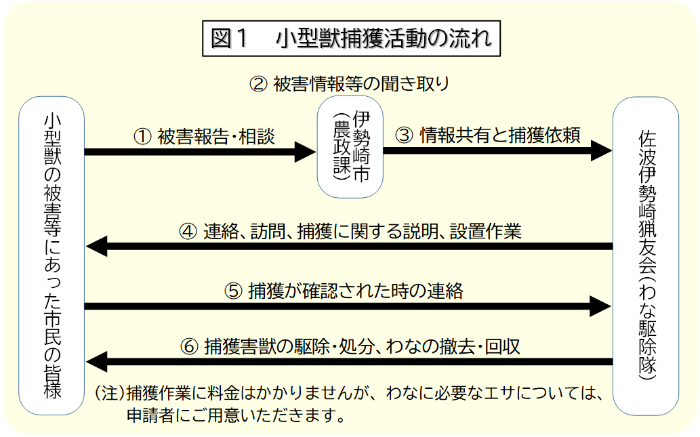

市では、小型獣による農業被害などの相談を受け、相談者が捕獲を希望された場合、佐波伊勢崎猟友会に捕獲のための罠の設置を依頼します。捕獲の手続きの流れは以下の「図1小型獣捕獲活動の流れ」のとおりです。

なお、本市で捕獲対象としている小型獣は、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、キツネです。また、捕獲のための罠が設置出来るのは、相談者が所有する土地の屋外のみです。

小型獣は見た目とは裏腹に凶暴で危険ですので、自らの農作物などに被害を受け、捕獲を希望する場合は、農政課まで連絡してください。

(注意)わなの設置期間は概ね1ヶ月となります。

鳥獣保護管理法による捕獲の禁止について

鳥獣保護管理法により、鳥獣(ネズミ類を除く)および鳥類の卵については、原則として捕獲又は採取が禁止されており、被害があるからといって自由に捕獲することは出来ません。法律に違反して、許可なく捕獲をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の適用対象となりますので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課 農業支援係

〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階

電話番号 0270-27-2757

ファクス番号 0270-21-5730

更新日:2026年01月05日