赤堀歴史民俗資料館の出来事(令和6年度)

鶏形埴輪が凱旋帰館しました!(令和7年3月8日)

当館の顔であります鶏形埴輪ファンの皆さん、大変お待たせいたしました。本年度、全国4会場で開催された「発掘された日本列島2024」で全国デビューを果たし、大きく羽ばたきました赤堀茶臼山古墳の鶏形埴輪が帰ってきました。

全国の皆さんに熱い視線を注がれ、おそらくお疲れの鶏形埴輪ですが、3月8日(土曜日)から資料館で再び展示していますので、ぜひ来館し「おつかれさま」と声をかけてください。

何か忘れているのではと、思う人もいるかもしれませんが、鶏形埴輪だけが凱旋帰館したのではありません。石山南古墳群より出土した人物埴輪も一緒に帰ってきました。こちらも展示したいところですが、来年度に企画展で登場予定ですので、もうしばらくお待ちください。

鶏形埴輪のMR体験を開催しました(令和7年2月23日)

赤堀茶臼山古墳から出土した鶏形埴輪が「発掘された日本列島2024」から帰ってくる直前イベントとして、「もうすぐ帰ってくる!鶏形埴輪をMRで先取り体験しよう!」を開催しました。

東海大学情報理工学部柴田隆史教授のご協力により鶏形埴輪の3次元モデルを制作し、現実世界に3DをシンクロさせたMixed Reality(ミックスドリアリティ)の技術を使い、バーチャルな鶏形埴輪が現れるようにしました。ヘッドマウントディスプレイやタブレット端末でのMR体験に、多くの人に参加していただきました。

当日は、東海大学情報理工学部柴田研究室の学生の皆さんにも協力していただいて、参加者に説明や体験サポートをしていただきました。

ヘッドマウントディスプレイを装着した皆さんは、現実世界に浮かび上がる実物大の鶏形埴輪に歓声をあげていました。また、MRで見る鶏形埴輪はつかむことができるので、普段は体験できない世界に多くの人が引き込まれていました。

この事業は今回で終了ではなく、ICT技術を使用して実物資料が、より分かりやすく楽しめるよう今後も取り組んでいきますので、次回をお楽しみに。

自衛消防訓練を行いました(令和7年2月5日)

2階展示室復元民家から出火した想定で、館内放送による避難指示や来館者の避難誘導、消防への通報などの訓練を行いました。

火災が発生した時に、来館者の皆さんが安全に避難できるよう必要な対応を行うことは、施設を管理する者として欠かすことのできない重要な責務です。来館者の命と貴重な資料を守ること、不測の事態にあっても落ち着いて正しい行動をとれること。そのようなことを意識しながら、すべての職員が真剣に訓練に取り組みました。

2月7日から始まるひなまつりの収蔵資料展では、多くの人が来館することが予想されます。火災や地震などの災害は起こらないに越したことはありませんが、常にその可能性を意識し、来館者の安全を第一に資料館業務にあたりたいと思います。

常設展示の一部をリニューアル(令和7年1月28日)

昨年開催した企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」では、予定以上の資料を展示し、伊勢崎市が所蔵する多数の縄文時代資料を皆さんに観てもらうことができました。

「企画展の終了後には資料はどうなるのか?」と企画展中にも質問がありましたが、企画展で展示した資料の一部を活用して、縄文時代の常設展示をリニューアルしました。企画展を見逃した人も、まだまだ見たかったという人も、ボリュームのある縄文時代の展示にリニューアルされていますので、是非お越しください。

倭文神社の田遊びの紹介(令和7年1月8日)

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

新年最初に取り上げるのは、新春らしく神社のお話です。

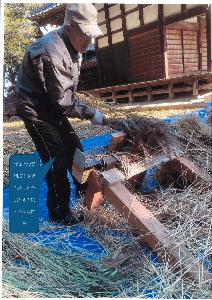

東上之宮町に所在する倭文神社(しどりじんじゃ)は、上野国十二社の一つとして由緒ある神社です。昨年11月に神社の皆さんより、神社の注連縄(しめなわ)を作るので脱穀機と千歯こきを貸してもらえないかと相談がありました。注連縄を作る稲わらは、穂ができる前の青いうちに刈り取ってしまうので、本来脱穀の必要はないのですが、天候が悪く「青田刈り」が遅れてしまい、穂がついてしまったとのことでした。

倭文神社では、市指定重要無形民俗文化財「倭文神社の田遊び」が毎年1月14日に田植えの予祝行事として行われます。神社の本殿にも飾る注連縄を作りたいとのことならばと、当館の脱穀機と千歯こきを貸し出しました。古い道具でしたが丁寧に使っていただき、写真までいただきました。

今年の1月14日(火曜日)の17時から、市指定重要無形民俗文化財「倭文神社の田遊び」が行われます。田植え神事のご神歌は中世的な色合いの濃い内容で、県内に残る他の田植え神事にも類例がないものです。防寒対策を万全にして、皆さんも見に行ってみてはいかがでしょうか。

縄文土器の野焼きを行いました(令和6年12月15日)

炭火の中に縄文土器を並べていきます

焚火の強い火力で一気に焼き上げます

縄文土器がきれいに焼きあがりました

企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」に併せて企画した体験講座「縄文土器をつくろう」。11月の講座で粘土から成形した縄文土器を、野焼きで焼き上げる体験を実施しました。

前日の強風とは打って変わって風のない穏やかな天気に恵まれ、最高のコンディションで行われた土器焼き。普段なかなか体験することができない焚火に、心癒されたり気持ちが盛り上がったりしている参加者もいました。

初めに薪を燃やしてできた炭火をならして作った燠(おき)の上に、十分乾燥した縄文土器を並べます。その上に薪、細い枯れ枝、落ち葉を順番に積み重ねていき、強い火力で一気に焼き上げます。火が落ち着いたら、土器を転がしながら黒いすすがついている面に炭を当ててすす飛ばしを行い焼き上がりです。

焼き上がった個性豊かな縄文土器はどれもすばらしく、参加者の皆さんにもとても満足してもらえたようでした。また、焼き上がりまでの時間を利用して、企画展展示資料の説明や、収蔵庫など資料館の裏側をご覧いただくミニツアーも実施し、資料館についての理解を深めていただけたのもとても良い機会となりました。

参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。作成した縄文土器を大事にしていただけたら幸いです。

赤堀小学校で埴輪を作ったその後(令和6年11月15日)

赤堀小学校花壇に植えられた小菊を飾る児童製作の埴輪

赤堀文化祭で展示された各クラスの古墳と埴輪

6月に歴史学習として資料館見学の際、伊勢崎の埴輪はすごい!と知った赤堀小学校6年生のみなさんが、ぜひ埴輪を作りたいという希望から、9月に埴輪制作指導で協力させてもらいましたが、さらにその後の展開がありました。

毎年赤堀小学校のみなさんは、赤堀公民館で開催される赤堀文化祭に作品を出品していますが、今回はみなさんが作った埴輪が出品されました。制作した埴輪そのものでなく、それぞれを写真にして、模造紙に作った壱組古墳、弐組古墳、参組古墳の上に貼り付けて工夫を凝らした見事な古墳と埴輪でした。

一方で作った埴輪は、学校内の花壇に咲き誇る小菊の周りに並べられ、下級生に向けた説明文には赤堀地区から埴輪がたくさん出ていると、誇らしい説明文がとても印象的でした。

伊勢崎市はすごい埴輪が出土していることを知ってから、埴輪を作り、そして文化祭や花壇の展示を通じて、児童のみなさんは情報を発信する側となっていました。地域の歴史を知っただけでなく、埴輪制作や展示へ展開させた赤堀小学校6年生のみなさんには、地域の文化遺産の力を逆に教えられたように思います。

縄文土器を作りました(令和6年11月3日)

参加者のみなさんが制作した縄文土器

縄文土器制作中

現在、企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」を開催中ですが、本年度の企画展はこれまでにも開催してきました歴史文化講座に加え、体験事業として土器つくりを実施しました。たくさんの申し込みがあり、定員のため参加できなかった皆さんには大変申し訳ありませんでした(申し込みは終了しております)。

参加者に聞いたところ、みなさん初めての縄文土器つくりだったそうでしたが、「縄文土器を作ってみたい」という意欲のある人ばかりでした。休憩もそこそこに3時間の限られた中で縄文土器つくりの世界に没頭する中、作りたい縄文土器の実物を見に行ったりしながら、みなさんの縄文土器が完成しました。初めてとは思えない縄文土器ばかりで、こちらも楽しく開催することができました。

作った土器は乾燥させた後、12月15日(日曜日)に、資料館前庭で土器焼きを行う予定です。出来上がりも、後程紹介しますね。

企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」は、12月22日(日曜日)まで開催しています。

特別展「はにわ」で感動のコラボ!(令和6年10月16日)

いよいよ、東京国立博物館で特別展はにわが始まりました。埴輪の特別展はおよそ50年ぶりとのことで、今回を含めると3回目の開催になります。実は第1回目の昭和5年に開催された埴輪特別展覧会は、昭和4年に帝室博物館(現東京国立博物館)が初めて発掘調査を実施した伊勢崎市内の赤堀茶臼山古墳の出土埴輪を展示することが主旨だったようで、伊勢崎市は東京国立博物館の埴輪の特別展にご縁がありますね。

今回の特別展では、128点の埴輪などが展示されています。歴史民俗資料館の担当者として、公開前の内覧会に出張してきました。展示資料の中で群馬県出土の埴輪が40点、伊勢崎市出土の埴輪が14点展示され、市町村別では伊勢崎市の埴輪の数が最も多かったことは、「すごいぞ伊勢崎の埴輪!」と、とても誇らしいです。

14点展示されている伊勢崎出土の埴輪の中で、8点が赤堀茶臼山古墳出土の家形埴輪(家形の他、椅子と囲)です。実は、当館から出品している釜ノ口遺跡の家形埴輪は、この赤堀茶臼山古墳に置かれるはずだった埴輪なんです。赤堀茶臼山古墳の埴輪は、3キロメートル離れた釜ノ口遺跡の埴輪工房で製作されたと考えられます。その状況を示す資料が赤堀茶臼山古墳から出土した鶏形埴輪に接合する釜ノ口遺跡の鶏形埴輪の翼破片です(現在「発掘された日本列島2024」に出張中)。釜ノ口遺跡の埴輪工房内には、焼成前の家形埴輪などが置かれていましたが、工房の火災により赤堀茶臼山古墳へ置くことが叶いませんでした。赤堀茶臼山古墳からは、釜ノ口遺跡の家形埴輪と瓜二つの埴輪が出土しています。釜ノ口遺跡の代わりに置かれたものかどうか、いろいろな想像が掻き立てられますが、この瓜二つの埴輪も今回展示されています。

今回特別展はにわで展示されている釜ノ口遺跡の家形埴輪は、今から約1600年前の古墳時代に、赤堀茶臼山古墳で一緒に飾られるはずだった埴輪たちと、初めて一緒に飾られます。長い時を経た感動の出会いのコラボレーションを、みなさんも見届けてください。

また、特別展はにわ公開とともに、「ご当地ビデオレター」として、釜ノ口遺跡の家形埴輪を紹介しています。さらには、展示されている伊勢崎市出土の鍬を担ぐ男子の埴輪も、研究員の推し埴輪として紹介されていますので、こちらもご覧ください。

企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合ー伊勢崎の縄文時代のすべてー」始まりました(令和6年10月11日)

企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」が、いよいよ始まりました。

縄文時代の企画展は、当館では初開催となります。伊勢崎市には196箇所の縄文遺跡があり、これまでに多くの遺跡から縄文時代の資料が出土しています。資料館の常設展示でも縄文土器などを展示していましたが、展示してきた資料は全体の一部でした。古墳や埴輪だけでなく縄文時代の遺跡も数多い伊勢崎市の資料を多くの皆さんに観てもらえるよう、これまで公開されてこなかった展示初公開資料を「ヒミツの縄文土器」として、展示可能な所蔵資料を一堂に展示する企画展です。チラシなどでは200点を超える資料を展示としていましたが、大幅に超える縄文時代の草創期から晩期に渡る453点もの縄文時代資料を展示しています。

予定を大幅に超える圧倒的な土器量の展示を、ぜひご覧ください。

令和6年12月22日(日曜日)まで開催しています。

伊勢崎の埴輪全国デビュー第2弾!(令和6年9月25日)

東京国立博物館特別展「はにわ」で展示される釜ノ口遺跡の家形埴輪

5月に紹介しました文化庁主催の「発掘された日本列島2024」に、本市の赤堀茶臼山古墳鶏形埴輪と石山南古墳群人物埴輪が出品され、10月5日(土曜日)から大阪府立弥生文化博物館(大阪府和泉市)・大阪府立近つ飛鳥博物館(大阪府南河内郡河南町)の二館同時開催 で展示されます。

そしてそれに続く全国デビュー第2弾!10月16日(水曜日)から東京国立博物館特別展「はにわ」で、全国選りすぐりの埴輪120点に、本市の釜ノ口遺跡(堀下町)出土の家形埴輪が展示されます。この特別展は東京国立博物館で50年ぶりに開催される埴輪の展示会で、相川考古館所蔵の国指定重要文化財埴輪武装男子立像も展示されます。9月18日(水曜日)に、家形埴輪が慎重に梱包され展示に向け出発しました。

釜ノ口遺跡の家形埴輪は、古墳出土の家形埴輪ではありません。埴輪工房から出土した埴輪で、その埴輪工房は火災で焼けてしまったため、焼く前の埴輪がそのまま残されたという家形埴輪なんです。そのため、古墳には置かれることはなかった珍しいケースの埴輪です。この見どころを紹介したいのですが、開催前のため詳細はお知らせ出来ません。それは、ある埴輪群とのコラボレーションが感動の埴輪なのです。

その詳細は展示が始まってからお知らせします。

赤堀小学校で埴輪作りを行いました(令和6年9月12日)

資料館に一番近い赤堀小学校とは、これまでにも6年生の歴史学習で来館していただいていました。今年も6月に6年生が歴史学習で訪れ、「発掘された日本列島2024」に展示されている赤堀茶臼山古墳出土の鶏形埴輪や、東京国立博物館特別展「はにわ」で展示される釜ノ口遺跡の家形埴輪の伊勢崎市から出土した埴輪の話しをしました。

その後、先生から、資料館で聞いた伊勢崎市の埴輪について、児童のみなさんが「すごい!」と興味をもち、埴輪を作ってみたいと意見があったことから資料館で埴輪作りを指導してもらえないかと打診がありました。

赤堀小学校6年生の皆さんの希望は、ぜひ叶えてあげたいと思い、資料館ではこれまで埴輪作りを行ってはいませんでしたが、今後体験事業を充実させたいと考えていたところでしたので、資料館で対応することとしました。

当日は、児童の皆さんは埴輪職人になりきり、ミニサイズの円筒埴輪製作にチャレンジし、オリジナルの飾りを付けたり、顔を描いたりと、それぞれの円筒埴輪が出来上がりました。

今回、児童の皆さんが伊勢崎市の埴輪がすごいということを知り、その上で埴輪製作を体験したことは大きな学習であったと感じています。今後も学校との連携を深められるよう、こうした体験学習も充実させていきたいです。

次回企画展準備中!(令和6年8月27日)

展示予定の縄文土器の一部。

企画展「歴史いきもの図鑑」が始まってから、夏休み小学生向けイベントの土器ドキクイズラリーや機織体験など、開催し、こちらの更新が滞ってしましました。

しばらく夏休み期間中のイベントでバタバタしてはいましたが、同時に次回企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合」の準備を進めておりました。10月11日(金曜日)から開催予定ですが、展示する縄文土器の撮影が終了し、全ての縄文土器を並べ展示に向け検討を行いました。写真には収まらない量で、約150点を展示候補としています。

企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合―伊勢崎の縄文時代のすべて―」の情報は、9月には掲載いたしますのでお楽しみに。

歴史文化講座を開催しました(令和6年6月30日)

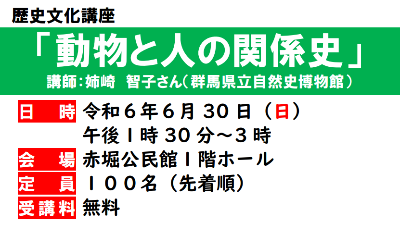

6月14日から開催中の企画展「歴史いきもの図鑑」にあわせて、歴史文化講座を6月30日に開催し、総勢70人が参加しました。

今回の講座では、群馬県立自然史博物館の姉崎智子先生を講師にお招きし、「動物と人の関係史」をテーマに、馬や猪、猫などの動物と人との関わりを、考古学的な視点から様々な事例を交えてお話ししてもらいました。

秋の企画展でも歴史文化講座の開催を予定していますので、次回の開催を楽しみにお待ちください。

動物と人の歴史的エピソードを知る歴史文化講座(令和6年6月20日)

企画展「歴史いきもの図鑑」に合わせて、歴史文化講座を開催します。講師に群馬県立自然史博物館の姉崎智子さんを迎え、「動物と人の関係史」と題して講演をしてもらいます。鎌倉の由比ガ浜遺跡から、大きな穴に投げ込まれた無数の馬の話しや、江戸時代の薩摩藩上屋敷から大量に出土したブタはどこから来たのかといった話など、馬、猪、猫を中心に企画展展示内容と関連させながら動物と人の関係をお話ししてもらいます。

ぜひ、参加してください。

企画展「歴史いきもの図鑑」始まりました(令和6年6月14日)

企画展「歴史いきもの図鑑」に、資料館の生き物が大集合します。

旧石器時代の槍、縄文時代の猪が装飾された土器、古墳時代の馬形埴輪など考古資料だけでなく、江戸時代の市指定重要文化財境町糸市繁昌之図や迫力ある竜の昇竜図、ネズミ除けの猫絵、そして、昭和50年のてんとう虫型レコードプレーヤーなど、時代も越え分野も越えて、赤堀歴史民俗資料館が所蔵する生き物に関する資料133点を展示しています。担当者の推しは、かわいい馬形埴輪、初代ぐんまちゃん湯のみ、ハエ取り瓶です。

今回当館主役の赤堀茶臼山古墳出土の鶏形埴輪は、文化庁が主催する「発掘された日本列島2024」に出張しているため不在ですが、多くの生き物たちが盛り上げていますので、ぜひ家族そろってお越しください。

9月1日(日曜日)まで開催しています。

伊勢崎市の埴輪が「発掘された日本列島2024」に展示されます(令和6年5月30日)

赤堀茶臼山古墳 鶏形埴輪

展示に向け梱包される鶏形埴輪

石山南古墳群の人物埴輪

石山南古墳群の人物埴輪

石山南古墳群の人物埴輪

石山南古墳群の人物埴輪

毎年、特に注目された発掘出土資料を一堂に集め全国を巡回する文化庁主催の「発掘された日本列島」が開催されています。今年も下記の日程で開催されますが、伊勢崎市の石山南古墳群の人物埴輪4点と赤堀茶臼山古墳の鶏形埴輪が展示されます。伊勢崎市の埴輪が展示されるのは初めてとなります。

展示される石山南古墳群と赤堀茶臼山古墳の埴輪は、資料館で常設展示していた資料(石山南古墳群は2点)で、令和7年2月16日まで全国4会場を巡るため、埴輪たちがいなくなるのは少し寂しいですが、全国デビューを果たす埴輪たちにしっかりアピールしてきてもらえると思います。赤堀茶臼山古墳の鶏形埴輪は令和4年度に当館で初公開され話題となり、全国へ飛び立つことは嬉しいですね。5月30日(木曜日)に、最初の会場となる千葉県立中央博物館(千葉県千葉市)へ旅立ちました。

伊勢崎市の埴輪たち、全国の注目を集めた発掘出土資料を見に出かけてみてはいかがでしょうか。

【発掘された日本列島展示スケジュール】

- 千葉県立中央博物館(千葉県千葉市) 令和6年6月8日(土曜日)~令和6年7月15日(月曜日)

- 弘前市立博物館(青森県弘前市) 令和6年7月27日(土曜日)~令和6年9月16日(月曜日)

- 大阪府立弥生文化博物館(大阪府和泉市)大阪府立近つ飛鳥博物館(大阪府南河内郡河南町)二館同時開催 令和6年10月5日 (土曜日) ~令和6年12月8日(日曜日)

- 大野城心のふるさと館(福岡県大野城市) 令和7年1月5日(日曜日)~令和7年2月16日(日曜日)

もうすぐ端午の節句です(令和6年4月23日)

ホールで展示している座敷幟

座敷幟は、現代では見られなくなった端午の節句飾りですが、その歴史は江戸時代まで遡ります。

江戸時代初期に、兜(かぶと)・薙刀(なぎなた)・毛槍(けやり)・幟(のぼり)・吹流しを家の前に立て始め、江戸時代中期になると現代のように鯉のぼりや吹流しは「外飾り」、座敷幟や武者人形は「内飾り」となり、様々な五月人形が飾られるようになっていきます。

写真の座敷幟は、市内で機屋を営んでいた家から昨年寄贈され、昭和3年から昭和19年に生まれた四兄弟男児の初節句に贈られたものです。寄贈された端午の節句飾りは現在整理中ですが、その中から5月6日(月曜日)まで座敷幟を展示しています。

鶏形埴輪3Dモデル化への試み(令和6年4月16日)

赤堀茶臼山古墳出土鶏形埴輪

東海大学柴田研究室の学生が鶏形埴輪を撮影している様子

赤堀茶臼山古墳出土の鶏形埴輪は、令和4年度当館企画展「赤堀茶臼山古墳―東国屈指のハニワたち―」でデビューし、現在常設展示している目玉展示資料です。全形がわかる鶏形埴輪として東日本最古で、その造りはヤマト王権と酷似し、ヤマトとの深い関係を示しています。また何といっても鶏形埴輪と、3キロメートル離れた埴輪工房の遺跡から出土した羽が接合したことで話題となりました。

この鶏形埴輪をもっと皆さんに分かりやすく観ていただくため、東海大学情報理工学部柴田隆史研究室と一緒に、3Dモデル化へ取り組んでいます。

今後も東海大学柴田研究室と連携し、鶏形埴輪が分かりやすく展示するための映像表現を検討していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

赤堀歴史民俗資料館

〒379-2204 伊勢崎市西久保町二丁目98番地

電話番号 0270-63-0030

ファクス番号 0270-63-0087

更新日:2025年11月28日