後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化して、公平で分かりやすい制度とするために始まった、75歳以上の人などが対象の独立した医療保険制度です。75歳の誕生日になると、今まで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合などの保険から離脱して「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

運営は、県内の全市町村で構成する「群馬県後期高齢者医療広域連合」が行うことで、広域化による保険財政の安定や事務処理の効率化を図っています。広域連合は保険者として、保険料の決定、医療の給付、資格確認書等の交付などを行います。市町村は、被保険者と広域連合との橋渡し的役割により、保険料の徴収、申請や届出の受付、資格確認書等の引渡しなどの窓口業務を行います。

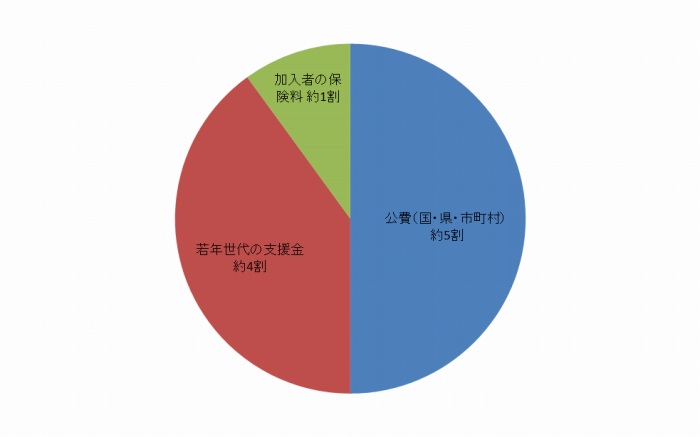

医療費の財政負担割合

被保険者

- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)

- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で、広域連合の認定を受けた人(広域連合の認定を受けた日から)

一定の障害とは、障害年金1・2級を受給している人、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部を持っている人、精神障害者保健福祉手帳1級・2級を持っている人などです。該当者は75歳になるまで任意で加入・脱退を申請できます。(遡っての申請はできません)

(注意)社会保険から後期高齢者医療制度に加入した人で、家族を扶養にとっていた場合、その家族の人は新たに国民健康保険などの医療保険への加入手続きが必要となります。すでに、国民健康保険に加入している人は必要ありません。

被保険者証(令和6年12月2日以降は被保険者証が新たに発行されなくなりました)

「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は、原則、8月1日から翌年7月31日までであり、1年毎に更新することとなっていましたが、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の群馬県後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」)は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

ぜひマイナ保険証(被保険者情報を紐づけて被保険者証として利用できるようにしたマイナンバーカード)の利用を検討してください。

マイナンバーカードが被保険者証として利用できます(マイナ保険証)

マイナンバーカードを医療機関・薬局で従来の被保険者証として利用することができます。

利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。

顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

マイナ保険証についてはこちら「マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ」(外部サイトに移動します)

マイナ保険証を使うには

マイナ保険証を使うには、所有しているマイナンバーカードに、保険証利用の登録をする必要があります。利用登録は以下のいずれかの方法でできます。

- マイナポータルで手続き

- コンビニエンスストア「セブンイレブン」に設置のセブン銀行ATMで手続き

- 医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで手続き

マイナポータルでの手続きについてはこちら「マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ」(外部サイトに移動します)

セブン銀行ATMでの手続きについてはこちら「セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」」(外部サイトに移動します)

市役所本庁・支所等の窓口用スマートフォンでマイナポータルでの手続きができます「窓口用スマートフォンを配置しました」(外部サイトに移動します)

マイナ保険証利用登録を解除するには

後期高齢者医療制度の加入者には、マイナ保険証の利用登録を解除しなくても、令和8年7月末までは資格確認書が交付されます。マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、以下のリンク先を必ず確認してください。

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除の詳しい内容についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合 マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について」(外部サイトに移動します)

後期高齢者医療制度に加入する人の資格確認書等について

後期高齢者医療加入者には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行するために、現在マイナ保険証と資格確認書のどちらでも利用できる期間となっております。そのため、マイナ保険証の有無にかかわらず、後期高齢者医療制度に加入する全員に資格確認書を送付します。また、これから75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療制度に加入する人についても、マイナ保険証の利用の有無を問わず、75歳の誕生日の前月(1日生まれの人は、75歳の誕生日の前々月)に資格確認書が交付されます。

同じく65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で、広域連合の認定を受け後期高齢者医療制度に加入する人や、世帯構成の変更などにより自己負担割合が変更になったり、転居などにより記載内容が変更となったりした人にも、マイナ保険証の利用の有無を問わず、資格確認書を新たに交付します。

資格確認書についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合 資格確認書」(外部サイトに移動します)

自己負担割合

住民税の課税所得に応じて、医療機関を受診したときの自己負担割合と所得区分を判定します。同じ月の同じ保険医療機関等での一部負担金の金額は、判定された区分に応じた自己負担限度額までに抑えることができます。医療機関にてオンライン資格確認を利用すれば、申請等は必要ありません。(オンライン資格確認とは、マイナ保険証や紙の保険証の記号・番号により、加入している保険の資格情報や自己負担限度額などをオンラインで確認することです。)また、資格確認書に限度区分等の記載をご希望の方は、年金医療課または各支所市民サービス課で手続きしてください。

自己負担割合の判定方法や制度の詳細については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページを確認してください。

自己負担割合についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合・医療費の自己負担」(外部サイトに移動します)

高額療養費

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、高額医療費が支給されます。ただし、医療機関に支払った金額のうち、食事代の標準負担額や居住費、自費分(保険診療の対象外)は計算から除きます。

該当になる人には、広域連合から申請書が送付されますので、申請してください。

申請書は、必ず郵送で届きます。自治体の職員などが電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることは絶対にありませんので、高額療養費の還付を装った詐欺に注意してください。

制度の詳細や限度額の金額については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページを確認してください。

高額療養費についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合・高額療養費」(外部サイトに移動します)

入院時食事療養費・入院時生活療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

また、被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

なお、住民税非課税世帯の一部の人(区分2に該当する人)については、入院日数が過去12か月で91日以上となる場合、長期入院該当の申請をすると、標準負担額が変更されます。

制度の詳細や標準負担額の金額については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページを確認してください。

入院時食事療養費についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合・入院時食事療養費」(外部サイトに移動します)

入院時生活療養費についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合・入院時生活療養費」(外部サイトに移動します)

その他の給付

特定疾病による高額の治療を長期間続けるとき

厚生労働省が指定する特定の疾病により、高額の治療を長期間続ける場合は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示することで毎月の自己負担額は1万円までとなります。

- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

- 人工透析が必要な慢性腎不全

- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して認められると自己負担額を除いた分について後から支給が受けられます。

- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を装着したとき

- 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

- やむを得ない理由で、資格確認書やマイナ保険証を持たずに治療を受けたとき

- 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき(治療目的での渡航の場合を除く)

被保険者が亡くなったとき

被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して5万円の葬祭費が支給されます。

その他の給付についてはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合・給付を受ける」(外部サイトに移動します)

保険料の求め方

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、個人単位で計算されます。保険料の計算基準(均等割額、所得割額など)については、群馬県後期高齢者医療広域連合で定めており、2年ごとに見直しが行われています。

保険料の詳しい算定基準についてはこちらを確認してください「群馬県後期高齢者医療広域連合 保険料を試算」(外部サイトに移動します)

保険料は、年度初めの4月から翌年3月までの12ケ月で計算されます。

年度の途中から後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入した月から計算され、国民健康保険など他の医療保険税は後期高齢者医療保険制度に加入した月の前月までで計算されます。そのため、納期期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても保険料の計算期間が二重になることはありません。

令和8・9年度の保険料について

令和8・9年度の保険料は、群馬県後期高齢者医療広域連合が、医療給付等に必要な費用を元に計算し、広域連合議会の承認を受け決定します。決定しましたら、改めてお知らせします。

なお令和8年度から、「子ども・子育て支援金」を保険料として納めていただくことが決定しています。

子ども・子育て支援金とは

「子ども・子育て支援金制度」は、国の定める「こども未来戦略」及び「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に基づき、全世代や企業の皆様から支援金を拠出し、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

後期高齢者医療制度に加入している人も、「子ども・子育て支援金」を負担していただくことになります。実際に納めていただく金額等については、上記保険料と併せてお知らせします。

制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレット、またはこども家庭庁ホームページを確認してください。

子ども・子育て支援金制度リーフレット (PDFファイル: 1.6MB)

制度についての詳しい情報はこちら「こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について」(外部サイトに移動します)

広域連合のページはこちら「群馬県後期高齢者医療広域連合 令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まります」(外部サイトに移動します)

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金から引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」に分かれます。本来であれば特別徴収の人も事情により普通徴収で納めていただく場合があります。

特別徴収になる人

「介護保険料を引かれている年金額」が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、「介護保険料が引かれている年金額」の2分の1を超えない人。

普通徴収になる人

後期高齢者医療の被保険者となったばかりの人、転入したばかりの人、また下記の条件に当てはまる人など。(条件が整い次第、特別徴収に変わります)

- 年金額が年額18万円未満の人。

- 伊勢崎市介護保険料が年金から引かれていない人。

- 「介護保険料を引かれている年金」の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額がその年金額の2分の1を超える人。

普通徴収になる人には納付書が送られますが、口座振替での支払いを希望する人は、市指定の金融機関にて口座振替の申し込みをしてください。

申込みをした日の翌月25日以降が納期限のものから振替が開始されます。

また、保険料を「特別徴収(年金天引き)」されている人も、申し出により「普通徴収(口座振替)」を選択することができます。

(注意)年金天引きを中止する代わりに口座振替での保険料のお支払いになりますので、現金納付(納付書払い)にすることはできません。

年金天引きを中止し、口座振替での支払いを希望する人は、市指定の金融機関にて口座振替の申し込みをした後に、市役所年金医療課または各支所市民サービス課で、年金特徴の中止の手続きをしてください。

年金天引きが中止になるのは、申込日により異なります。

納期

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特別徴収 (年金からの天引) |

1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||

| 普通徴収 (現金納付又は口座振替) |

1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |

75歳になったばかりの人、伊勢崎市に転入してきた人などは、納付開始時期及び回数が変わり、上表のとおりにならない場合があります。

また、特別徴収、普通徴収の両方で納めていただく場合があります。

納付取扱場所(普通徴収)

次の金融機関の本店・支店で納付できます。

- 群馬銀行

- 三井住友銀行(注意)納付する際には手数料が発生します

- 足利銀行

- 東和銀行

- アイオー信用金庫

- しののめ信用金庫

- 桐生信用金庫

- 中央労働金庫

- あかぎ信用組合

- ぐんまみらい信用組合

- 佐波伊勢崎農業協同組合

- ゆうちょ銀行(郵便局)

次のコンビニエンスストアの各店舗で納付できます。

- MMK設置店

- くらしハウス

- スリーエイト

- 生活彩家

- セイコーマート

- セブン‐イレブン

- タイエー

- デイリーヤマザキ

- ニューヤマザキデイリーストア

- ハセガワストア

- ハマナスクラブ

- ファミリーマート

- ポプラ

- ミニストップ

- ヤマザキスペシャルパートナーショップ

- ヤマザキデイリーストアー

- ローソン

- ローソンストア100

口座振替は次の市指定の金融機関もしくはゆうちょ銀行にて手続きをしてください。

- 群馬銀行

- 足利銀行

- 東和銀行

- アイオー信用金庫

- しののめ信用金庫

- 桐生信用金庫

- あかぎ信用組合

- ぐんまみらい信用組合

- 中央労働金庫

- 佐波伊勢崎農業協同組合

- ゆうちょ銀行(郵便局)

口座振替は、ウェブ申込もできます。関連リンクを参照してください。

ペイジー、クレジットカード、スマートフォンアプリでの納付については、関連リンクを参照してください。

保険料の納付が困難な場合は相談してください。

災害などで重大な被害を受けたときや、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人については、減免や徴収猶予の対象になることがあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 高齢者医療係

〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階

電話番号 0270-27-2739

ファクス番号 0270-21-4840

更新日:2025年06月01日